9 Mai 2009

La kersantite, ou pierre de Kersanton (improprement appelé granite de Kersanton), est une roche magmatique filonienne, de composition proche du granite, de couleur sombre gris vert très foncé,  présentant un intérêt certain pour la sculpture, principalement celle à faciès sombre, qui a largement été utilisé dans l'architecture religieuse.

présentant un intérêt certain pour la sculpture, principalement celle à faciès sombre, qui a largement été utilisé dans l'architecture religieuse.

Elle allie la facilité à être sculptée à la résistance au temps et aux intempéries. On remarque d’ailleurs que la kersantite résiste mieux à l’érosion que le granite et les sculptures dans ce matériau, une fois nettoyées, paraissent neuves. La kersantite au grain fin est la plus fréquemment utilisée, car pratiquement inaltérable, contrairement à celui à gros grain, victime des agressions du temps. Les sculptures en kersantite se marient très bien avec le granite qui a lui une couleur beaucoup plus claire et va dans son aspect général du blanc crème au gris clair ou encore au rose. L’intérêt de la roche en sculpture est lié à la propriété suivante : nouvellement extraite de la carrière, la kersantite est facile à tailler, mais plus la roche est exposée à l’air plus elle durcit et devient résistante à l’érosion. Cependant, cette propriété n’est pas réservée à la seule Kersantite et elle est assez générale, c’est le cas aussi des schistes ardoisiers.

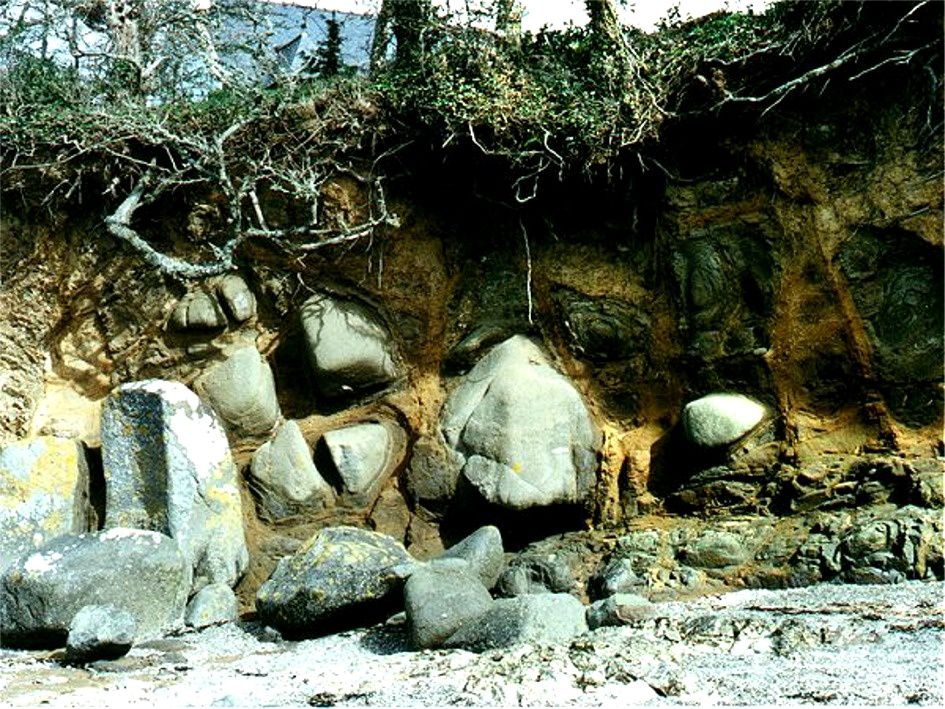

La kersantite tire son nom du hameau de Kersanton (commune de Loperhet ) situé au S.O. de la rade de  Brest, au bord de la rivière de Daoulas, à environ 15 km au sud-est de la ville de Brest B. Son nom officiel est donc directement issu d'un toponyme de Bretagne, il existe une autre roche dont le nom est bâti sur la base d'un toponyme breton, la sizunite décrite par J. Cogné en 1962 sur la côte sud du Cap Sizun, sur la commune de Plogoff (Cogné J. (1962): La Sizunite (cap Sizun,Finistère) et le problème de l'origine des lamprophyres. Bull. Soc. Géol . Fr . (7), IV p 141). Les sites de la kersantite se trouvent notamment sur la grève de la Pointe du Château, (kersanton gris-bleu) puis à Kerascoët où affleure le kersanton de Rosmorduc, le plus beau, puis dans les carrières de l’Hôpital -Camfrout.Ø

Brest, au bord de la rivière de Daoulas, à environ 15 km au sud-est de la ville de Brest B. Son nom officiel est donc directement issu d'un toponyme de Bretagne, il existe une autre roche dont le nom est bâti sur la base d'un toponyme breton, la sizunite décrite par J. Cogné en 1962 sur la côte sud du Cap Sizun, sur la commune de Plogoff (Cogné J. (1962): La Sizunite (cap Sizun,Finistère) et le problème de l'origine des lamprophyres. Bull. Soc. Géol . Fr . (7), IV p 141). Les sites de la kersantite se trouvent notamment sur la grève de la Pointe du Château, (kersanton gris-bleu) puis à Kerascoët où affleure le kersanton de Rosmorduc, le plus beau, puis dans les carrières de l’Hôpital -Camfrout.Ø

Propriétés :

l La kersantite fait partie des lamprophyres. Les lamprophyres sont des roches magmatiques subvolcaniques (c'est-à-dire formées par l'activité volcanique, mais n'ayant pas subi l'éruption). En conséquence elles se trouvent en filons Ú et ont un grain très fin. Elles sont en général de couleur sombre (roches mélanocrates) à moyenne (roches mésocrates). Plus particulièrement la kersantite fait partie des lamprophyres calco-alcalins.

l Le granite et la kersantite sont des roches éruptives, c’est à dire qu’elles se sont formées à partir d’un magma (un liquide de température relativement élevée et soumis à une forte pression), le refroidissement et la baisse lente de pression ont permis la cristallisation du magma, ce qui fait que les deux roches sont grenues et leurs grains sont des cristaux. Tous deux renferment du feldspath (cristaux blancs ou crème) et de la biotite (mica noir) cependant la présence de mica n’est pas nécessaire pour qu’une roche soit du granite, c’est l’abondance de la biotite dans le granite qui avec le quartz gris translucide va faire qu’il va être plus ou moins sombre, des microgranites (grains microscopiques) paraissent gris foncé parce qu’ils contiennent beaucoup de biotite.

Formation : Comme pour le granite la mise en place de la kersantite est liée à la tectonique des plaques. Le Massif Armoricain s’est formé par la rencontre de deux plaques, c’est ce qui explique la différence de géologie entre le nord et le sud. Dans le nord, le granite est réparti par massifs isolés, dans le sud le granite est réparti en massifs parallèles à un axe de la pointe du Raz à la région d’Ancenis.

Le mouvement des plaques génère des forces tectoniques qui jouent sur la pression et la température, responsables du métamorphisme général, suivant l’amplitude du mouvement et la distance de l’axe du phénomène : les températures et les pressions sont faibles au plus loin et fortes au plus près, les transformations des roches vont de faibles à l’extérieur à élevées à l’intérieur. Dans l’axe, température et pression sont suffisantes pour produire une fusion totale des roches concernées, ce qui donne à partir des roches continentales du magma granitique. Ce liquide peu dense a tendance à se déplacer et à remonter vers la surface. Les roches granitiques sont les conséquences du métamorphisme général.

La mise en place des kersantites de la région brestoise est contemporaine de la formation du massif granitique du Huelgoat ; ce sont des effets de la même phase de métamorphisme général.

Remarque : Pour J. Le Derout la documentation géologique concernant la kersantite est rare, c’est une roche très peu fréquente, contrairement au granite.

L'exploitation de la pierre de Kersanton :

La pierre de Kersanton est exploitée depuis le début du 15ème siècle, comme en témoignent les plus vieux monuments retrouvés. Cette exploitation s'est faite dans des carrières de faible profondeur, les filons Ù étant situés entre une profondeur de 20 m à 40 m. Compte tenu de la faible altitude des carrières les fronts de taille devaient être asséchés en permanence par pompage. Ces filons sont situés entre des couches de schsite, ce qui permet de les dégager assez facilement. La Kersantite y est disposée en un filon étroit de quelques dizaines de mètres large en arc de cercle.

Un des gros atouts du site de Kersanton, hormis la qualité de la pierre, est la proximité de la mer à moins de 8 km du rivage. Le transport maritime a de tout temps été utilisé pour acheminer ces pierres dans le monde entier. Mais une bonne partie de la production était sculptée sur place et acheminée comme produit fini.

Un des gros atouts du site de Kersanton, hormis la qualité de la pierre, est la proximité de la mer à moins de 8 km du rivage. Le transport maritime a de tout temps été utilisé pour acheminer ces pierres dans le monde entier. Mais une bonne partie de la production était sculptée sur place et acheminée comme produit fini.

Au tournant du 20ème siècle, on eut des grèves de carriers, 1894-1900-1903. L’alcoolisme et l’absentéisme était un drame pour les familles. Les carriers étaient payés à la pièce, il ne fallait donc pas rater sa pierre.

Une partie des carrières de la Pointe du Château fut exploitée par l’entreprise Gourdon de Paris qui fabriqua tombeau et monuments aux morts de la 1ère Guerre mondiale, pierres utilisées aussi pour les travaux publics. L'exploitation de la Kersantite était l'activité principale de cette région. En effet, en 1950, on comptait encore 450 ouvriers ainsi que des métiers dérivés tels que les marins-pêcheurs qui en assuraient le transport car à l'époque le travail était manuel.

L’arrêt de l’exploitation intervint progressivement après la seconde guerre mondiale avec l’arrêt de l’entreprise Omnès en 1946, l’entreprise Corre en 1949, l’entreprise Labous en 1956, l’entreprise Derrien en 1960, la carrière Derrien fut vendue en 1974 à Sanquer dans la carrière de Rhun Vraz sur la commune de l’Hôpital-Camfrout. Dany Sanquer veilla sur cette carrière exploitable jusqu'en 2004. Le site comptait 5 carrières.

Il faudrait ouvrir de nouveau des carrières pour la restauration de monuments. Dans la carrière fermée appartenant à Dany Sanquer de nombreux blocs se trouvent encore. De quoi intéresser les tailleurs de pierre. Guy Pavec, artiste installé à Landudec y vient régulièrement depuis 1969. Il réalise des statues et des décorations dignes des sculpteurs du Moyen-Âge et de la Renaissance. Alain Soubigou, tailleur de pierre à Plougastel, travaille aussi à la carrière de kersanton et Jézéquel de Plouguerneau a une façon plus moderne d'en extraire des formes moins figuratives, rappelant les esquisses de dessinateurs comme Mathurin Méheux.

L'extraction commençait tout d'abord par l'assèchement des nappes phréatiques grâce à des pompes durant plusieurs semaines. En effet la kersantite se trouve en profondeur jusqu'à 35 et 38 mètres (limite d'exploitation). L'extraction se faisait en plusieurs étapes:

Dégager la pierre à l'aide pelles et de pioches puis creuser un trou avec une barre à mine.

La fendre grâce à des explosifs (poudre noire).

Grâce à des treuils et des leviers, dégager les blocs allant de150 à 300 tonnes suivant la profondeur: plus on descend, moins il y a de failles de décompression. Les blocs sont ensuite transportés par wagonnets; on voit toujours les rails sur les sites.

Ensuite la pierre de Kersanton suit deux voies différentes:

1°) Travaillée sur place pour construire des ornements des maisons de la région notamment de Landerneau. On peut remarquer l'association de la Kersantite à d'autres pierres des alentours (granite, schiste).

2°) La proximité de rivières permettait le déplacement de gros blocs de pierres par voie maritime vers Brest pour son acheminement dans le monde entier.

- Après 1914, l'apparition des grues, des compresseurs et l'utilisation de diamant ont fortement facilité l'extraction provoquant la baisse considérable du nombre d'employés.

L'utilisation Un très grand nombre de calvaires bretons et de statues religieuses sont sculptés dans la pierre de Kersanton mais aussi des pierres tombales, des monuments aux morts.

§ Une statue gauloise, de Plougastel, est en kersantite.

Du XV au XVIIème siècles on exploitait le kersanton avec parcimonie pour les statues, les calvaires, les porches des églises et les portes des manoirs .

§ La plus ancienne œuvre médiévale en pierre de Kersanton est le gisant de saint Ronan sur la commune de LocronanÚ ; il daterait du début du 15ème siècle.  § La basilique du Folgoët est l'un des monuments les plus riches en kersantite.

§ La basilique du Folgoët est l'un des monuments les plus riches en kersantite.

§ Le calvaire de Plougastel-Daoulas édifié entre 1602 et 1604, à la suite de la peste qui ravagea le pays en 1598. Le calvaire se compose de 180 personnages très variés.

Note :Le cloître de Daoulas, qui est du XIIème siècle n’est pas en kersanton mais en pierre de Logonna.

§ Dans le décor des portails de la cathédrale de Quimper les dais des niches des saints sont réalisés en kersantite ainsi que certaines statues, le reste est de granite à grain fin crème.

§ On la retrouve dans de nombreux porches : l’église de l’Hôpital-Camfrout, dont la façade gris sombre est en kersanton, la Martyre (vers 1450), l’église du Folgoët, fondée en 1423 par le Duc Jean V, la Roche-Maurice (XVIème siècle), Lampaul-Guimiliau (1533), Bodilis (1585-1604) dont seules les colonnes et les statues sont en kersantite, le reste est en granite de Sainte-Catherine ; Saint-Houardon à landerneau (1604), Guimiliau (1606-1617), Pencran (milieu du XVIème siècle), Trémaouézan (1610-1623), Landivisiau (début de la seconde partie du XVIème siècle)… dans l’abbaye de Saint-Mathieu plusieurs éléments de l’architecture et des sculptures sont en kersanton : l’enfeu de la chapelle absidiale, une autre pierre provenant peut-être aussi de la même chapelle, le blason ducal (ces deux dernières pièces conservées au musée) et selon toute vraisemblance, le remplage des deux grandes baies des chapelles sud ; à Plougonvelin : l’ancien calvaire de 1622, malheureusement mutilé, présenté dans la salle d’exposition de Saint-Mathieu, la statue de Saint Yves , quelques petites statues une dans le bourg, près de l’église ,une autre à Trémeur, une au Prédic, la statue de Notre Dame de la Clarté etc..

è Aux 19 et 20èmes siècles on se servira aussi de la kersantite pour la construction d'habitations, d'écoles, de fortifications, d’ouvrages publics et portuaires, de tombeaux et de monuments aux morts :

§ Manoirs de Kerviny en Plougonvelin, de Kerscao en Loc-Maria Plouzané,

§ A Plougonvelin : La croix de Mission est plus tardive de même que la statue de Sainte Anne au-dessus de la plage du même nom. Plusieurs tombes de la première moité du XX° siècle sont également en kersanton.

§ Beaucoup de maisons fin XIX et début Xxème dans toute la région , sont en kersanton : dans les quartiers anciens de Brest, une maison sur deux à ses ouvertures en kersanton, l’autre en Aber-Ildut

§ Le kersanton servit aussi pour les travaux publics : la plupart des ponts de la voie ferrée de Chateaulin à Brest ; sauf près de Daoulas, le viaduc sur la Mignonne qui  est en Aber-Ildut, (la pierre venait par gabarres jusqu’à Daoulas) ; le viaduc, à la sortie de Landerneau, vers Brest ; les fortifications au temps de Napoléon III. Omnès a fourni énormément pour les forts. M. Omnès construisit sa villa du Trez-Hir avec des entourages pour moitié en Aber Ildut, pour moitié en kersanton ; car M. Omnès avait des carrières à l’Aber Ildut et à L’ Hôpital-Camfrout. Pour le port de commerce de Brest, à Porstrein, on a utilisé du kersanton ainsi qu’à Roscoff, une partie des jetées est en kersanton et pour les écluses du Canal de Nantes à Brest , particulièrement la première, la plus belle, celle de Miniglas.

est en Aber-Ildut, (la pierre venait par gabarres jusqu’à Daoulas) ; le viaduc, à la sortie de Landerneau, vers Brest ; les fortifications au temps de Napoléon III. Omnès a fourni énormément pour les forts. M. Omnès construisit sa villa du Trez-Hir avec des entourages pour moitié en Aber Ildut, pour moitié en kersanton ; car M. Omnès avait des carrières à l’Aber Ildut et à L’ Hôpital-Camfrout. Pour le port de commerce de Brest, à Porstrein, on a utilisé du kersanton ainsi qu’à Roscoff, une partie des jetées est en kersanton et pour les écluses du Canal de Nantes à Brest , particulièrement la première, la plus belle, celle de Miniglas.

§ Les Phares : Le phare d’Eckmühl Ø est construit en pierre de Kersanton. Il se situe à la pointe de Penmarc'h. il est haut de 65 mètres. Sa construction commença en septembre 1893 et son inauguration eut lieu quatre ans plus tard, en octobre 1897. Les pierres étaient débarquées à Kerity, par grandes marées.

Le Creac’h à Ouessant (1861-63) utilise aussi le kersanton. Un débarcadère fut spécialement construit pour cela.

Le phare de l’Ile Vierge, tout en kersanton gris, avec ses 396 marches monolithes, insérées dans la muraille. Le coût actuel d’un tel escalier serait de centaines de milliers d’euros.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Statue_de_la_Libert%C3%A9#Le_socle

§ Hors de Bretagne : Le socle de la Statue de la Liberté Ø, située sur l'île de Liberty Island, à l'entrée du port de New York est en pierre de Kersanton.

§ Hors de Bretagne : Le socle de la Statue de la Liberté Ø, située sur l'île de Liberty Island, à l'entrée du port de New York est en pierre de Kersanton.

§ On trouve de nombreux monuments aux morts en kersanton jusqu’au Havre et aux Sables d’Olonne. Une partie des carrières de la Pointe du Château fut exploitée par l’entreprise Gourdon de Paris qui fabriqua tombeau et monuments aux morts de la 1ère Guerre mondiale. On utilisa des modèles souvent stéréotypés. Il y avait une concurrence entre les granites locaux et le kersanton: Granite de L’Aber-Ildut (Monument de Plougonvelin) ; granite de Morlaix, granite du Ponthou, granite de Bégard. Dans le Sud ce sont les leucogranites du Sud-Finistère. Il y a tout de même une prédilection pour le kersanton. Il fournit également la pierre du Monument aux Marins de la guerre 1914-1918, érigé à Saint -Mathieu .La carte des monuments répertoriés montre l’influence des rivières : Elorn, (avec l’atelier de Landerneau ) Aulne jusqu’à Pleyben, de la rade de Brest, du canal de Nantes à Brest.

Conclusion :

Tailleurs de pierre et sculpteurs ont fait du Léon et de la Cornouaille de "véritables musées à l’air libre" (les enclos paroissiaux). Pour la restauration des édifices, le Service des Monuments Historiques en kersanton devrait ouvrir de nouveau des carrières. Aujourd'hui en Bretagne l’exploitation est devenue très moderne comme à Plounévez-Quintin ou à La Clarté à Perros Guirec, mais il existe une redoutable concurrence pour les granitiers bretons avec l’exploitation à bas-prix des granites de l’Inde.

« L'été de la pierre » est organisé dans la carrière de Rhun Vras, la carrière de L'Hôpital-Camfrout, tous les ans par l'association « Kersanton Pen ar Bed », c’est l'occasion de permettre des rencontres entre artistes, artisans et amateurs autour de la pierre de Kersanton. En tout une vingtaine d'artistes pratiquant aussi le dessin et la peinture se sont retrouvés durant les trois jours de « l'été de la pierre 2008 », les 15,16 et 17 août.

les ans par l'association « Kersanton Pen ar Bed », c’est l'occasion de permettre des rencontres entre artistes, artisans et amateurs autour de la pierre de Kersanton. En tout une vingtaine d'artistes pratiquant aussi le dessin et la peinture se sont retrouvés durant les trois jours de « l'été de la pierre 2008 », les 15,16 et 17 août.

Dans un extrait des « Notes d’un voyage dans l’Ouest de la France » Prosper Mérimée décrit les qualités de la pierre de Kersanton : « La pierre employée à cet effet est éminemment propre à la sculpture d’ornements, par sa dureté et la finesse de son grain. Elle ne se polit jamais parfaitement et reste âpre au toucher…. »

Pour plus de détails :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kersantite

http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/travaux/landern/land-18.htm

http://pagesperso-orange.fr/gwezen.dero/La%20kersantite.htm

QUELQUES ARTISTES BRETONS QUI UTILISERENT BEAUCOUP LA « PIERRE DE KERSANTON » :

Les ateliers Yves Hernot ont largement utilisé la pierre de Kersanton ; Yves Hernot ouvrit des carrières de granit à Plouaret ainsi que à l’Abber-Ildut et à Daoulas où l’on extrait la pierre de Kersanton ou Kersantite. La plupart des monuments sont réalisés dans du Kersanton gris ou noir en provenance de la région de Brest.

http://hgsavinagiac.over-blog.com/article-31168142.html

C'est aussi le cas du Calvaire de Réparation ou Calvaire de Protestation érigé pour protester contre l'érection à Tréguier de la statue de Ernest Renan, le calvaire fut inauguré à Tréguier le 19 mai 1904

René QUILLIVIC (1879-1969) :

l Ce fils de pêcheur-paysan de Plouhinec dans le Finistère devint un des plus célèbres sculpteurs de Bretagne. Il eut un goût précoce pour le modelage et le travail du bois; apprenti-charpentier à Paris, il fit l'Ecole Nationale des Beaux Arts de Paris tout en restant très attaché à rendre compte de la tradition culturelle bretonne.

l Ce fils de pêcheur-paysan de Plouhinec dans le Finistère devint un des plus célèbres sculpteurs de Bretagne. Il eut un goût précoce pour le modelage et le travail du bois; apprenti-charpentier à Paris, il fit l'Ecole Nationale des Beaux Arts de Paris tout en restant très attaché à rendre compte de la tradition culturelle bretonne.

René Quillivic apprit avec Donnart de Landerneau le travail de la "kersantite"(improprement appelée "granit de Kersanton"- filons rocheux du Nord Finistère et de la Rade de Brest), roche au grain dense de couleur gris sombre, presque noire sous la pluie et par temps très humide, très peu sensible à l'érosion et qui fut très utilisée dans la statuaire bretonne du XVIè au XVIIIè S. Son prestige de sculpteur occulta son oeuvre remarquable de graveur sur bois et de céramiste.

l La Bretagne paya à la 1ère Guerre un tribut plus lourd que beaucoup d'autres régions, aussi, le Monument aux Morts, conçu comme ailleurs en tant qu'art accessible au peuple, va s'inscrire dans la culture bretonne et leur donner souvent une spécificité propre. Ce fut une revendication exprimée par l'Association "la Bretagne artistique" dans une circulaire du 30 novembre 1919 adressée aux maires de Bretagne et qui rencontra presque partout un large consensus.

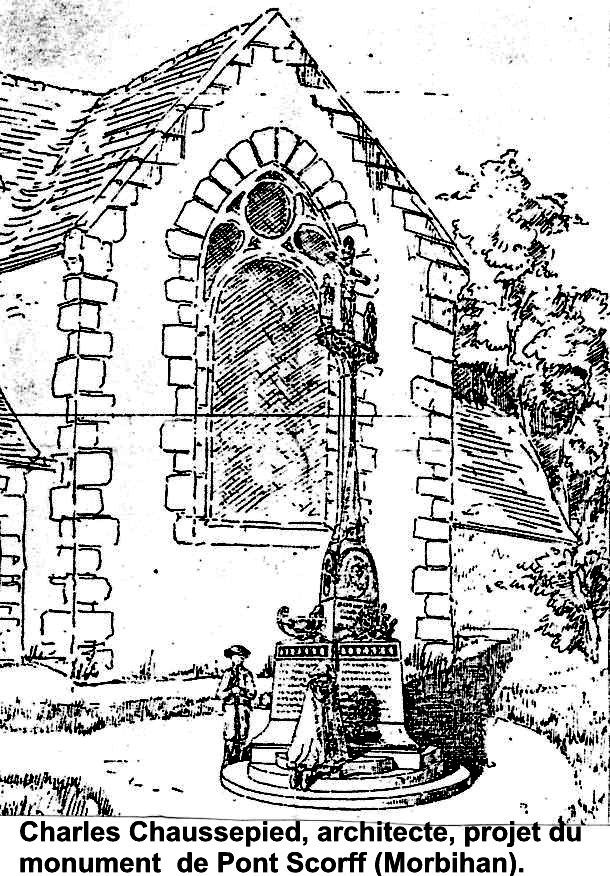

l René Quillivic, qui avait déjà travaillé à la commémoration funéraire, va donc occuper une place tout à fait particulière. En effet, il collabora au "Monument aux Morts du cimetière du Père Lachaise" de Albert Bartholomé, inauguré en 1899. Il rencontra à cette occasion l'architecte Charles Chaussepied ,architecte du Diocèse de Quimper et Léon, architecte des Monuments Historiques du Finistère, avec lequel Quillivic collabora pour les monuments de Pont Scorff (Morbihan) et Saint Pol de Léon (Finistère) Ú .

AINSI Quillivic a-t-il inscrit la commémoration de la 1ère Guerre dans la mémoire artistique bretonne.

l Son traitement sculptural est d'abord réaliste, loin du courant romantique finissant de Bourdelle ou Rodin;il est d'un formalisme assez académique mais il sut se singulariser par la spécificité de ses thèmes iconographiques inscrits dans la culture bretonne;les thèmes du calvaire à Pont Scorff Ú (Morbihan) ,

du gisant à Saint Pol de Léon Ú (Finistère),

http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=29259_1

Description : Le monument aux morts de Saint-Pol-de-Léon, réputé pour être chronologiquement le premier monument aux morts de la guerre 1914-1918 du Finistère, a été réalisé par le sculpteur René Quillivic et l’architecte Charles Chaussepied en 1919.

La sculpture de R. Quillivic est intégrée dans l’enceinte du cimetière à un ensemble du XIXe siècle composé d’un calvaire et d’un mur semi-circulaire orné d’un chemin de croix signés du sculpteur Larhantec.

Ce monument aux morts diffère par sa conception et son traitement des monuments suivants de Quillivic (Plouhinec 1921, Plozévet et Pont-Croix 1922). Il est en effet très classique par l’utilisation de l’image du soldat allongé sur une dalle supportée par quatre colonnes au pied desquelles sont représentées quatre femmes en costume traditionnel du Léon, d’âges et de conditions sociales différents. Ces femmes figurent la fiancée, l’épouse, la mère et l’aïeule du soldat.

Si on ne trouve pas dans cette sculpture l’émotion dégagée par les autres oeuvres de Quillivic, on reconnaît pourtant ici les traits qu’il développera et mettra mieux en valeur ensuite dans la représentation sobre et authentique de la peine des proches du défunt.

C'est aussi le thème menhir Ú à Plozévet (Finistère), http://fr.wikipedia.org/wiki/Ploz%C3%A9vet ,

celui de la veuve à Fouesnant Ú (Finistère) .

Qullivic est très loin des thèmes gréco-latins qui dominent l'inspiration des ateliers parisiens, d'où par conséquent son rejet des thèmes allégoriques. C'est en cela que ses choix sont populaires.

l Il est au carrefour de l'éclosion politique et culturelle d'une création artistique bretonne qui s'épanouit lors de "l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs" de 1925. Il devint "l'imagier des morts de la Bretagne" (18 monuments réalisés)et l'expression du deuil d'une communauté symbolisée par une figure identifiable de cette communauté.

l Beaucoup de ses confrères vont lui emboîter le pas comme Francis RENAUD (1887-1973) -(Monument aux Morts de Tréguier) et Jean BOUCHER (1870-1939) ( monument d'E.Renan, de Hugo à Guernesey, de Verdun, le réunion de la Bretagne à la France dynamité par les autonomistes bretons)

l Cependant tous les monuments bretons n’ont pas été conformes à la revendication exprimée par l'Association "la Bretagne artistique" dans sa circulaire du 30 novembre 1919. René Quillivic lui même a traité le thème du poilu avec des statues de granit comme à PoullalouenÚ et CarhaixÚ.

Beaucoup de municipalités se contentèrent de monuments ordinaires comme à Lézardrieux .